レッドストーン基礎解説、第4回はレッドストーンリピーターの使い方です。

ある程度の規模になるとほぼ必ず登場するブロックですが、使い方を覚えておくと装置の解説記事を見た時に「こういう意図で置いてるのかな」というのが見えてくるので理解が深まりやすくなります。

自分でオリジナル装置を作る際にもとても有用なブロックなので是非マスターしましょう!

レッドストーンリピーターの作り方

材料は簡単。ただし下段は丸石じゃなくて石(丸石を焼いたもの)なので注意!

これがレッドストーンリピーター。

リピーターは信号を増幅(延長)します

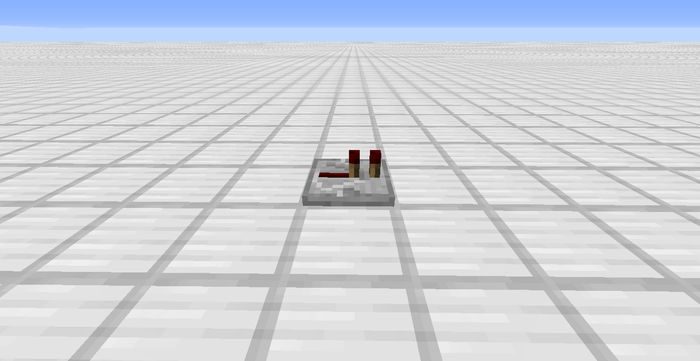

通常、レッドストーン回路は15マスで信号が途切れてしまいます。

信号強度が15から始まり、1マスごとに1低下することがその原因。

ところが、信号強度が0になる前にレッドストーンリピーターに接続することで、再び信号強度15として出力することができます。

この性質を利用すれば、実質無限にレッドストーン回路を繋げることが可能ですね。

ちなみに、入力された信号強度がいくつであろうと出力される信号強度は15となります。

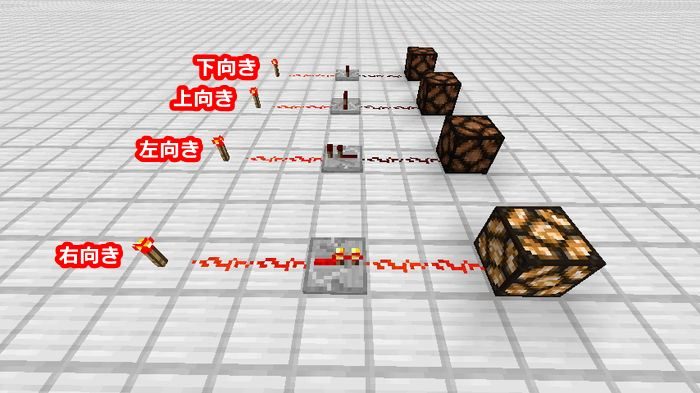

向きがあります

リピーターには向きがあり、定められた方向以外からは基本的に信号を受け取りません。

信号を遅延させます

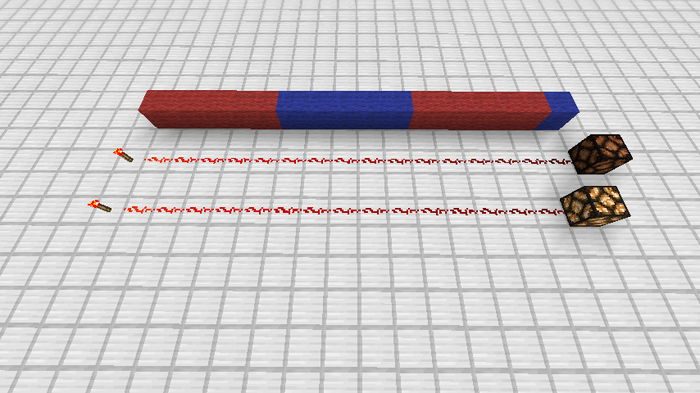

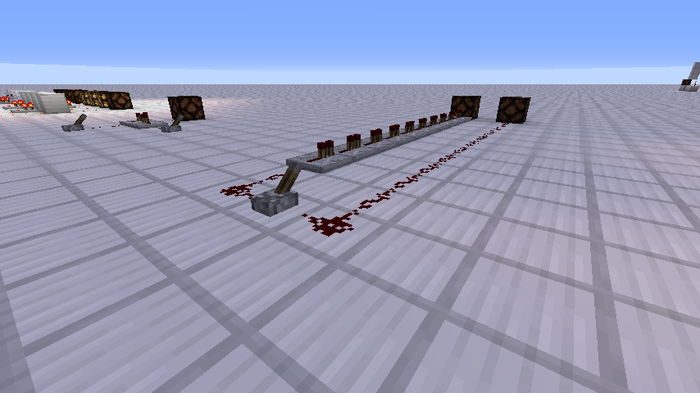

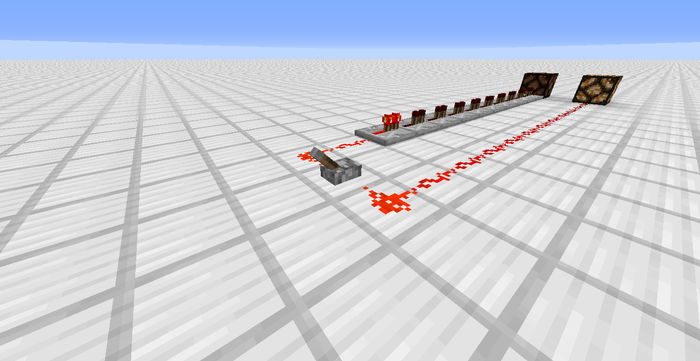

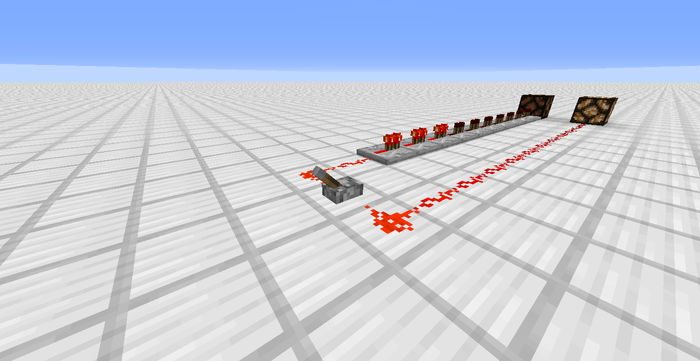

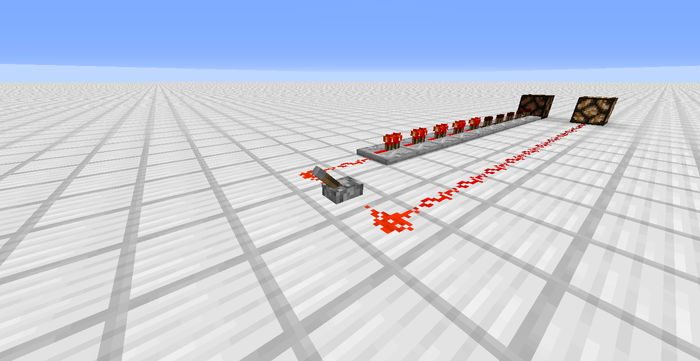

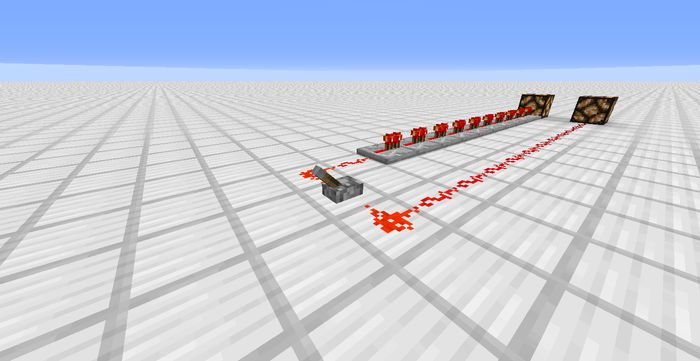

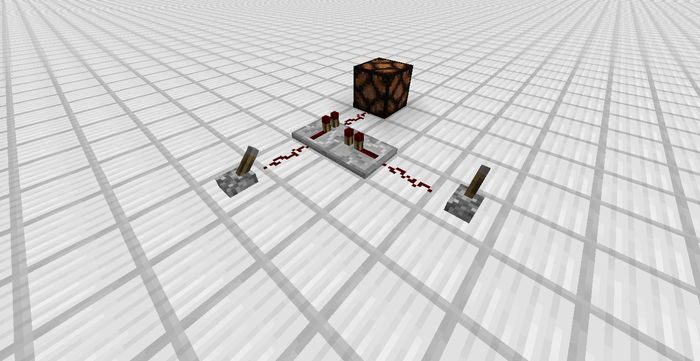

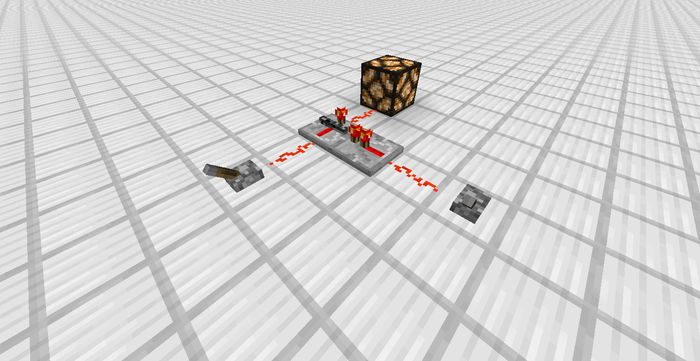

レッドストーンを繋げただけの回路と、リピーターをたくさん繋げた回路。

レバーをONにすればどちらにも同じように信号が流れますが・・・

※レバーを倒した直後の画像

通常の回路は即座にレッドストーンランプが点灯しているのに対し、リピーターを繋げた方は点灯していません。

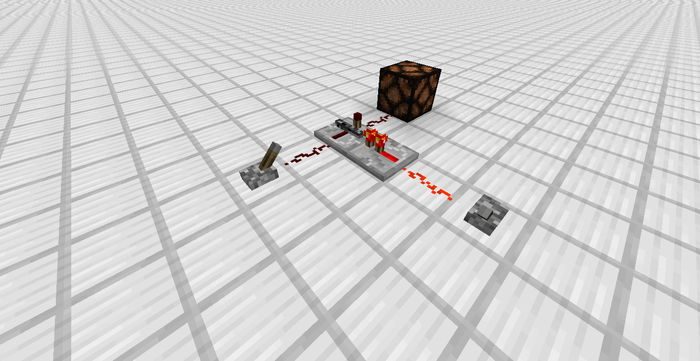

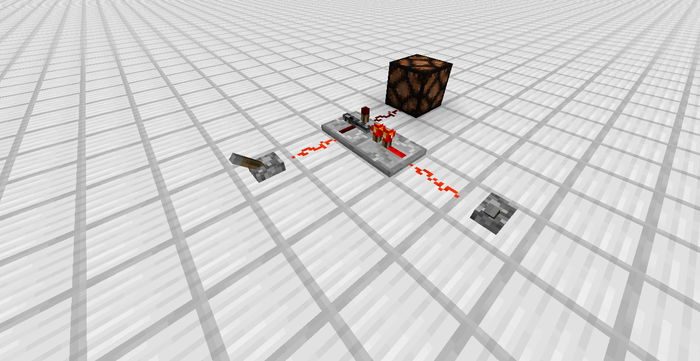

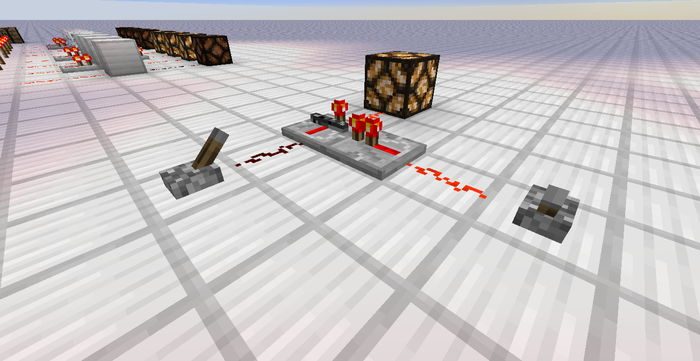

この様に、

ジワジワと、

信号が伝い、最後には点灯します。

ジワジワと言っても、ほんの1秒くらいの間の出来事ですけどね。

これがリピーターの信号を遅延させる性質です。

遅延時間を設定できます

設置されたリピーターを右クリックするたびに信号の遅延時間を変更でき、4段階で設定できます。

右クリック0回時の信号遅延は0.1秒で、回数が1つ増えると遅延が0.1秒増加します。最大で0.4秒ということですね。

ちなみにマイクラの世界は時間の単位がチックやティックと呼ばれており、1ティックは0.05秒。

つまり2ティックから8ティックの遅延が行える訳ですが、この遅延する値は1レッドストーンティック~4レッドストーンティックとも呼ぶそうです。本当にワケが分かりません。

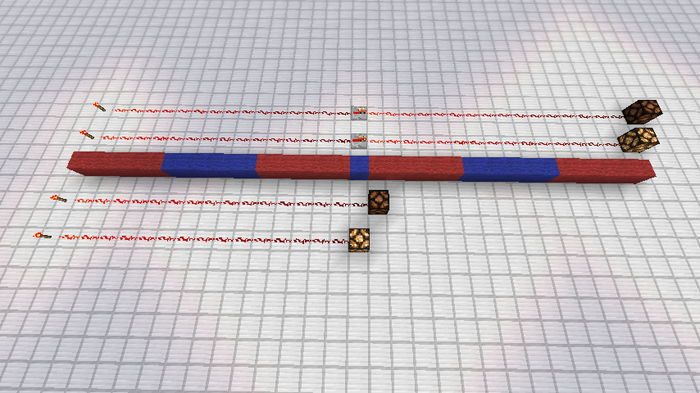

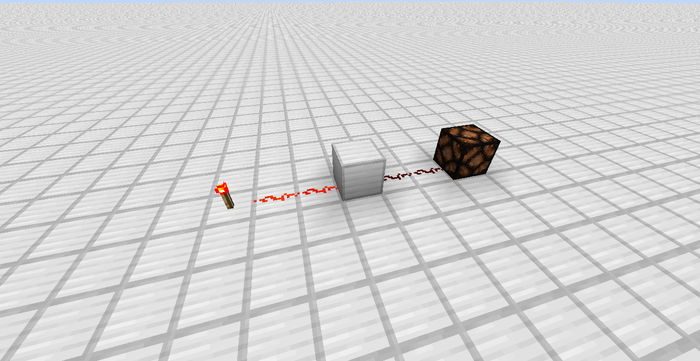

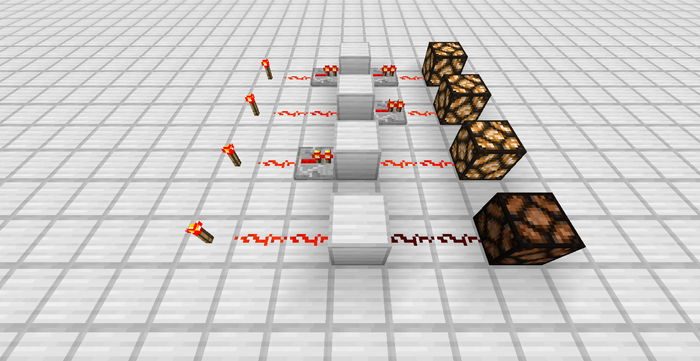

ブロック越しに信号を受け渡しできます

レッドストーン回路の間にブロックが存在する場合、(回路をブロックの上に伝わせなければ)信号がそこで遮断されてしまいます。

ところがレッドストーンリピーターを使えばこの通り。

レッドストーンリピーターに接続されたブロックは、レッドストーン回路に信号を送ることができます。画像の下から2段目で、レッドストーンリピーターに接続された鉄ブロックは隣接したレッドストーン回路に信号を発しています。

また、ブロックに接続されたレッドストーンリピーターは、そのブロックに送られた動力を受け取ることができます。画像の下から3段目で、鉄ブロックに接続されたレッドストーンリピーターは、鉄ブロックの動力を受け取っています。

要するにブロックの前後どちらかにリピーターを置けば、ブロックをまたいで信号を送れるということです。利用されることの多い性質なので是非覚えておきましょう!

ブロックの上にレッドストーン回路置けば良いじゃん!って話ですが、例えば「この位置にブロックが来た場合のみONになる」ような回路を組む場合はこの性質を利用できますね。

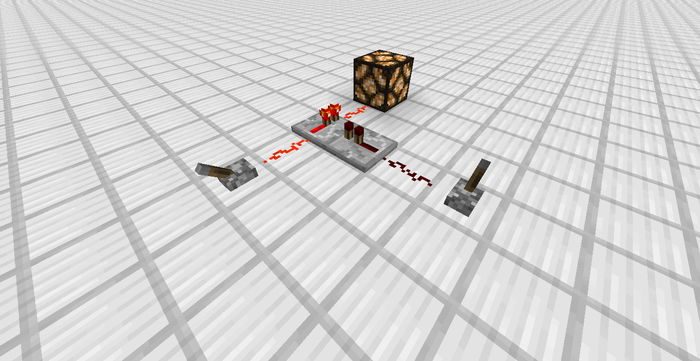

信号をロックできます

レッドストーンリピーターに横からレッドストーンリピーターをぶつけた場合、

接続しているリピーターに信号が送られると、信号を受け取ったリピーターはロックされます。

ロックされると入力方向から信号を受け取ろうが状態を維持し続けます。

逆に、入力方向から信号を受け取っている状態で、

横から信号を受けてロックされると、

入力方向の信号がOFFになっても信号を出力し続けます。

面白い機能ですがぶっちゃけあんまり使う機会は無いかな~なんて(^ω^;)

まとめ

レッドストーンリピーターの使い方を紹介してみました。

基本は延長・遅延・受け渡しの3種類!

そこに置かれてあるリピーターが延長のためなのか?遅延のためなのか?信号受け渡しのためなのか?を考えてみると、装置の仕組みを理解しやすいかと思います。

では次回!

次回:【マイクラ】レッドストーンコンパレーターの使い方【RS解説#5】