どうも、レッドストーン基礎解説の第3回です。

今回はレッドストーンを繋げる長さと上手に繋ぐテクニックをお話します。

メッチャ地味ですが、こういうことを1つ1つ理解しておくことで、いざ自作装置を作った時に落とし穴にハマらずに済むんです!

では参りましょう。

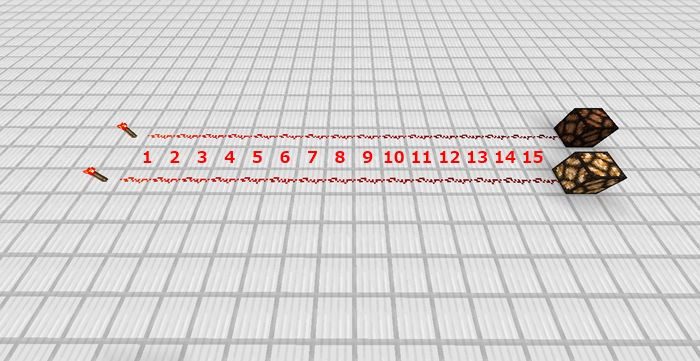

レッドストーンを繋げる長さは15マス

そもそもなぜ「レッドストーンを繋げる長さ」なんてお話になるかというと、レッドストーンの信号は動力源から離れるほどに強度が弱まる特性を持つため。

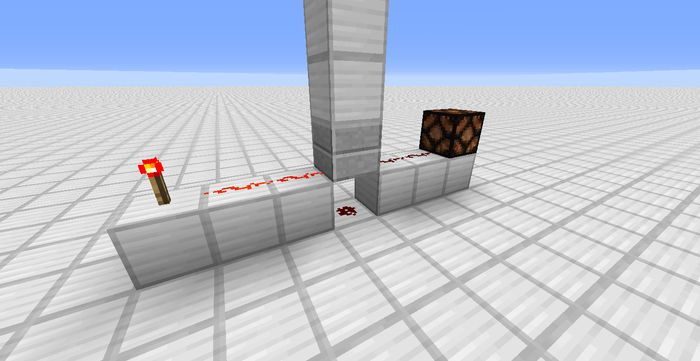

この様に、動力源であるレッドストーントーチから15マス離れた場所にあるレッドストーンランプは点灯していますが、16マス離れたレッドストーンランプは点灯していません。

ここでレッドストーン回路に着目すると、レッドストーントーチに近い回路ほど明るく、遠い回路ほど暗くなっているのが分かるでしょうか。

これは信号の強度を表しており、レッドストーントーチに最も近いマスの最大強度15から、1マス進むごとに14、13、12・・・と弱まっていき、16マス離れた場所にあるレッドストーンランプは直前のマスの強度が0(=信号が無い)なので点灯しないんです。

つまり、レッドストーン回路は15マスまでしか信号を送れないことになります。(信号を増幅するブロックもありますがそれは次回以降に。)

ちなみにレバーもボタンも感圧板も発する信号の強度は15ですが、日照センサーなど一部のブロックは強度が可変なので覚えておきましょう。と言っても、強度を意識しなければならない装置は多くないですけどね。

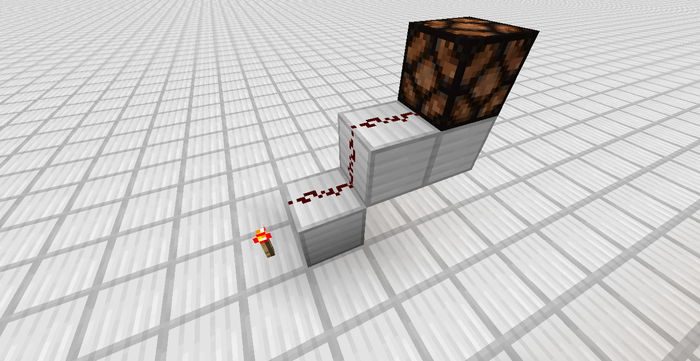

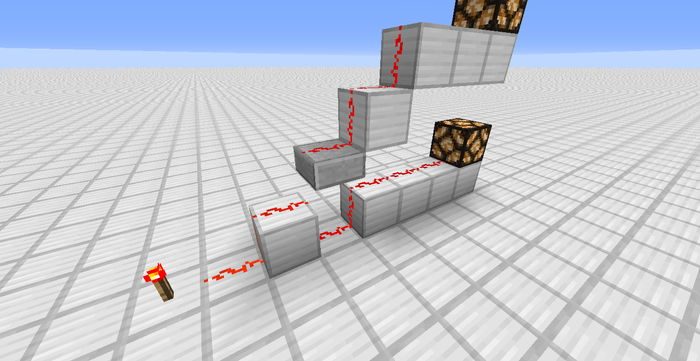

段差を挟んでも15マスいけます

レッドストーン回路は段差を挟んでも繋げられます。

そして段差を挟んだからといって信号強度が弱まることもなく、普通に15マス先まで信号が届きます。

ただしこの置き方ではレッドストーン回路がレッドストーントーチから信号を受け取れないので注意!

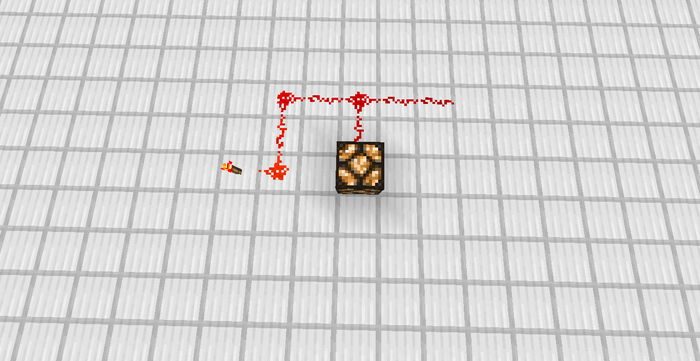

分岐しても15マスいけます

分岐した場合でも信号強度は弱まらず、15マス以内であればいくらでも分岐させて信号を送れます。

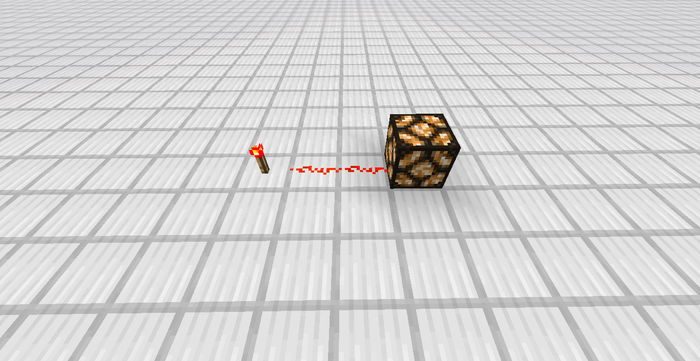

まっすぐ接続しなければなりません

レッドストーントーチからレッドストーンランプへ、普通に接続しています。

しかし以下の様にレッドストーンを設置すると・・・

レッドストーン回路が上方向に繋がったことでレッドストーンランプとの接続が解除され、レッドストーンランプが消えてしまいました。

この様に、何らかのブロックに接続しているレッドストーンの隣に繋げてしまうと接続が解除されてしまうので、

邪魔しないように接続しましょう。

一部ブロックは信号が通過します

通常、このように設置した場合はブロックに邪魔されて信号がレッドストーンランプまで届きません。

しかし、邪魔しているブロックをガラスブロックにすることで信号を届けることが出来ます。

これはガラスブロックが”透過ブロック”の性質を持つためで、他には氷やピストンなども同様の性質を持っています。

下付きハーフブロックや、

上付きハーフブロックも同じことができます。

だけどハーフブロックを2つ重ねると透過ブロックではなくなるようです。意味不明な仕様ですね!

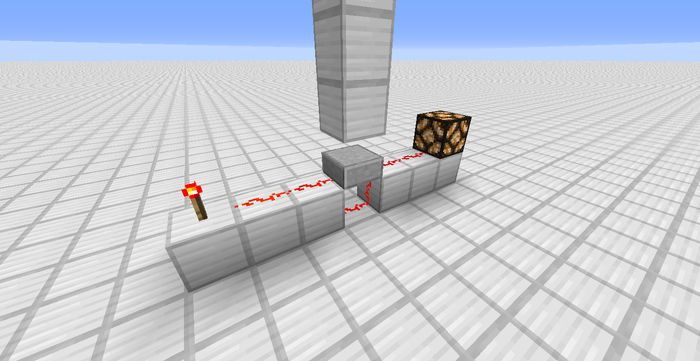

信号を上下に分割するテクニック

ハーフブロックの透過性質を利用して、以下の様にすれば信号を上下に分割できます。

ハーフブロックの位置に鉄ブロックを置いてしまうと、下段のレッドストーンランプが点灯しません。

また、ガラスブロックでも良さそうですがガラスブロックの上にはレッドストーンを設置できないため、透過ブロックでありレッドストーンを設置できるブロックを用いる必要があります。

材料がシンプルで少なく、見た目的にもイメージしやすいので基本はハーフブロックで問題ないでしょう(^ω^)

まとめ

今回紹介したこともかな~り基礎的なお話で、装置の解説記事などを見ても「信号を15マスで途切れさせないため増幅させるブロックを置いている」ことに全く触れていなかったりします。

わざわざ説明せんでも分かるやろ!!ってことですね。

装置の解説中に一見意味の無さそうなハーフブロックやガラスブロックが出てきたら”透過ブロック”性質を利用している可能性が高いので、思い出して回路の流れをチェックしてみましょう!

では次回!

次回:【マイクラ】レッドストーンリピーターの使い方【RS解説#4】